Stefano Malatesta e Hugo Pratt. Un lettera mai partita per un altro appuntamento.

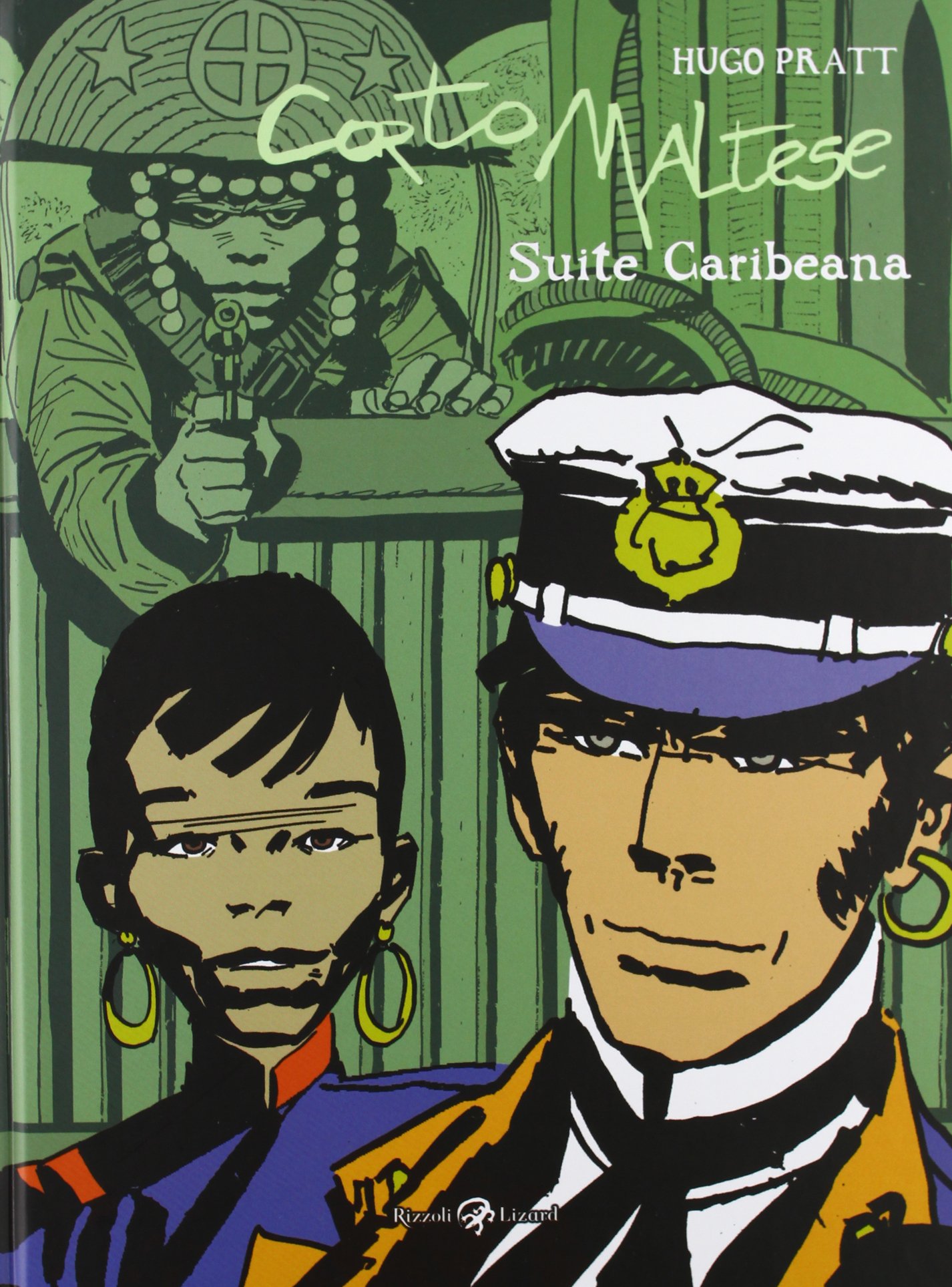

Quella che segue è la prefazione che Stefano Malatesta scrisse a “Suite Caribeana”, la raccolta delle tre storie di Corto Maltese nei Caraibi (“Il segreto di Tristan Bantam”, “Appuntamento a Bahia” e “Samba con tiro fisso”) del 2006 pubblicato da Lizard Edizioni.

Malatesta è scomparso pochi giorni fa, il 14 agosto, ed oggi ricorre il 25esimo anniversario della morte di Hugo Pratt.

Una lettera mai partita

di Stefano Malatesta

Prefazione a Suite Caribeana, Lizard Edizioni, 2006

Quando avevo le gambe più salde e giravo per il mondo, mi trascinavo dietro, oltre a una piccola biblioteca di libri tascabili, anche un enorme, pesantissimo libro di appunti e trascrizioni varie, quasi un tomo in sedicesimo. Qualsiasi altra agenda-quaderno, come la vogliamo chiamare, rilegata in coccodrillo o rinforzata con pelle di zigrino, infilata nella tasca posteriore dei calzoni o sotto la cintura, si sarebbe immediatamente persa, abbandonata sul bancone di un bar, nel sedile di un taxi, ovunque.

Questo tomo, invece, eri costretto a riprenderlo, perché tutti si accorgevano della sua ingombrante presenza e ti urlavano dietro, quando eri già imbarcato in qualche aereo. Nel tomo, avevo appuntato negli anni una serie di numeri di telefono, assolutamente incomprensibili, con i primi numeri già sbagliati in partenza e con i cinque che erano assolutamente identici ai tre. Numeri poi diventati molto simili ai segni cuneiformi delle tavolette assiro-babilonesi che trovavo sparse in casa del mio amico Mario Fales, distintissimo assirologo.

Le uniche pagine che presentavano una possibilità di lettura erano state riempite con immensa fatica e con una lentissima scrittura a mano, frutto di intense ricerche: di solito l’aggettivo “intenso” viene accoppiato con grande noncuranza alla parola “ricerca”, quando spesso è vero il contrario e riguardavano personaggi che erano vissuti o che vivevano ancora nei paesi che andavo a visitare. Naturalmente non erano personaggi qualsiasi e anzi, spiccavano per due distinte qualità, in un certo senso contraddittorie: dovevano profumare di eccentricità e di esotismo ed essere, allo stesso tempo, poco conosciuti. Naturalmente si trattava di un esotismo autentico, che veniva da lontano, non giovanottelli con qualche tatuaggio e qualche catenina al collo, che aver preso un paio di carghi in tutta la loro vita si atteggiavano a reietti delle isole o a Lord Jim. Come sapeva benissimo Hugo Pratt, straordinariamente attento alla definizione dei suoi caratteri, la linea di confine fra il simpatico e ribaldo avventuriero e lo stronzo era sottilissima e ci voleva poco per passare da un’ineguagliata epopea al racconto di un marchettaro.

Tra Pratt e me esisteva una certa differenza di età, ma questa non ha mai contato un granché tra due tipi che battevano grossomodo gli stessi itinerari, perché alla fine la lunga mano del caso – così almeno pensavo, rimandando il momento di prendere quel treno per Venezia, dove allora abitava – ci avrebbe inevitabilmente portati uno davanti all’altro e nelle situazioni più imprevedibili. Ogni volta che andavo nella Terra del Fuoco o in Patagonia, nell’Asia centrale e nel deserto egiziano, mi sfilavano accanto storie talmente adatte a lui – non parlo solo dei personaggi principali, ma anche di quelli secondari e del decor – che sarebbe bastata una lettera, scritta in una certa maniera per farlo saltare su una sedia davanti al tavolo da disegno. Così almeno lo vedevo io, nella mia infinita presunzione.

Chi meglio di lui avrebbe disegnato le figure snelle delle lady inglesi nella sala da ballo del Winter Palace, a Luxor, la ferocia stampata nei volti dei gurka di guardia alla residenza del principe Hunza, sull’Himalaya, la scenografia d’altitudine della caccia al Markhor, o all’Ovis Polis, questo immenso montone dalle corna ritorte che sembrava uscito da un bestiario medievale. Gli immensi campi battuti dal vento di Pata Negra, dove gli allevatori bianchi davano la caccia agli indios, tagliando loro le orecchie per riscuotere il premio. E quale soggetto migliore di Laslo de Almasy – non solo paziente inglese ma protagonista, agli ordini di Rommel, della più audace incursione in territorio nemico durante la guerra d’Africa – gli poteva capitare, molto prima che qualcuno ci scrivesse un brutto libro e qualcun altro girasse un pessimo film.

E quel Popper che, alla fine dell’Ottocento, si era proclamato imperatore del Paramo e della Terra del Fuoco, aveva stampato un francobollo con la sua effigie e una moneta d’oro con la sua testa e sfilava sul lungomare di Ushuaia in testa a uno squadrone dei peggiori tagliagole delle Americhe che indossavano divise austro-ungariche come se fossero davanti a Cecco Peppe, al castello di Schönbrunn.

Questa lettera non è mai partita e Hugo non l’ho mai conosciuto.

Ora, a distanza di molti anni, andando alla ricerca di quattro storie esemplari di capi guerriglieri nel ventesimo secolo, quattro militari allevati nella migliore e più tradizionale scuola locale, e che si distingueranno proprio per il modo antitradizionale con cui combatteranno con grande successo, mi sono ricordato dell’antica e mai realizzata promessa.

E ho pensato che qualche epigono o allievo di Hugo, che sia stato in sintonia con lui su molti argomenti di cui sarebbe troppo lungo discutere, forse potrebbe essere interessato a farne delle Bande Dessiné; tenendo conto del numero di anni che sono passati e accentuando a ogni anno la carica ironica insita in queste storie, l’unico modo per renderle presentabili e per non farsi travolgere dalla retorica militaresca.

Auguri.

Stefano Malatesta